トピックス

大学院生が世界初の発見?-支払の痛みにおけるドップラー効果

- 学部・大学院/教育

- 研究・社会連携

日本ホスピタリティ・マネジメント学会で報告(9月20日、八尾駅前キャンパス)

9月20日、八尾駅前キャンパスで「日本ホスピタリティ・マネジメント学会」第33回全国大会が開催されました。当学会は、海外でも高く評価されている日本のホスピタリティについて、日本人が古来より大切にしてきた「おもてなし」の精神を基盤とし、理論と実践の両面から探求し、ビジネスの発展に貢献することを主旨としています。

北海道から九州まで遠方からも研究者が集い、4会場に分かれて28件の研究成果が報告されました。本研究科からは、中村 和之 研究科長、城戸 亮 副研究科長が各会場での座長を務めたほか、経営学専攻の大学院生が、修士論文として取り組んでいる下記の4件の研究を報告しました。

| ① 修士2年(深瀬研究室):徐 瑞(ジョ・ズイ)さん 支払い方法が顧客満足度に与える影響-知覚品質による支払いの痛みの調整効果- |

| ② 修士1年(深瀬研究室):毕 世慧(ヒツ・セイスイ)さん ペットとの暮らしは高齢者の健康寿命を延ばすか——影響要因と調整効果のペット種別比較 |

| ③ 修士1年(粂井研究室):付 娜(フ・ナ)さん ウエルネスツーリズムによる持続可能な地域活性化と地球規模の幸福追求-大阪府八尾市を事例として |

| ④ 修士1年(粂井研究室):李 朝鵬(リ・チョウホウ)さん(宋 美怡さんの緊急代理) 家庭用感情支援型AIロボットの受容要因と購買行動の乖離問題—近未来ホスピタリティ・マネジメント視座 |

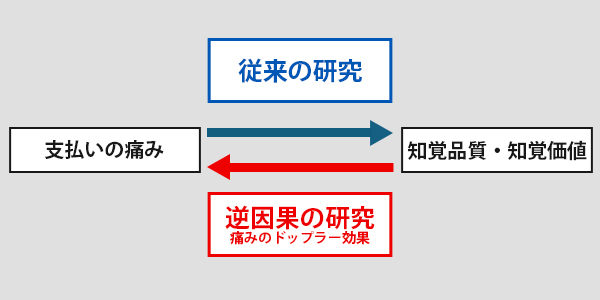

消費者心理における心理会計を研究している修士2年の徐 瑞さん(深瀬研究室)は、高級フランス料理店での飲食を想定した2,000人を対象とする仮想実験の結果から、「支払の痛み」と知覚品質との既往研究とは逆方向の因果関係を検証し、この仮定の下で、支払の痛みにドップラー効果のような消費者心理が生じている可能性を発見しました。

消費の代償として、金銭を支出する際に感じる心理的な苦痛や不快感を「支払いの痛み」といい、その強さは支払い方法により異なり、利便性(スマートフォン>カード>現金)が高いほど、決済(引き落とし)までの時間差(クレジット>現金)が長いほど、緩和されるとされます。

名古屋大学の山口景子先生による別の学会での報告によれば、心理会計の既存の研究では、「支払いの痛み」が所与の前提とされ、商品やサービスの主観的な品質評価(知覚品質)への影響が検討されてきました。これに対して、徐瑞さんは、初期の痛みを共変量(基準)に用いた共分散構造分析により、所与とされていた「支払いの痛み」がフランス料理に対する満足・不満に影響されることを検証しました。これにより、従来とは逆の因果関係を前提とする新たな研究の可能性が開かれたことになります。

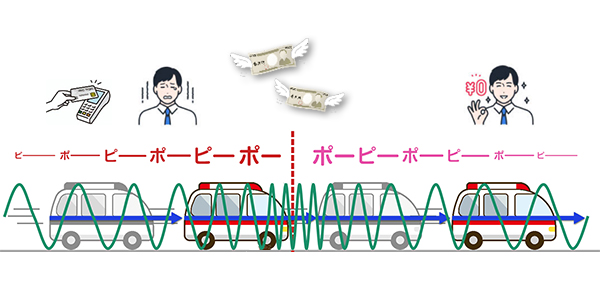

フランス料理が不味かった場合、支払いの痛みは増強されますが、その変化量について、支払方法による影響力(調整効果)を比較した結果、将来に決済されるクレジットカード払いでは変化が大きいのに対し、即時決済の現金払いでは変化が小さいことが発見されました。電車で踏切の警報機を通過したり、サイレンを鳴らした救急車が通り過ぎるときに音の高さが変調して感じられる現象をドップラー効果といいますが、支払いの痛みにも似たような効果が存在する可能性が示されました。

しかしながら、痛みの強さは支払い方法だけでなく、年収や保有資産、家族構成などの交絡要因が影響している可能性も考えられます。これらの影響を排除し、同一条件で比較する必要があるため、徐 瑞さんはスパース推定により多数の変数の中から交絡要因を探し、傾向スコア逆ウェイト付け〈IPW〉による統計的な調整を加えて、より詳細な分析をしようと挑戦しており、徐 瑞さんの研究は現在、修士論文の完成に向けて佳境を迎えています。