トピックス

【経済学部】都市経済研究会、大阪税関でフィールドワークを実施

- 学部・大学院/教育

- 就職・キャリア

- 研究・社会連携

本学経済学部には「都市経済研究会」という学修サークルがあります。このサークルでは、実務経験豊富な教員の指導のもと、現地調査や座談会を通じて実践的に都市経済への学びを深めています。9月16日に2・3年生が参加した、フィールドワーク(第2回)として大阪税関を訪問しました。その様子をご覧ください。

大阪税関とは

日本の玄関口である関西国際空港や大阪港を通して、海外との貿易を支えています。

大阪税関は、外国から入ってくる貨物をチェックし、麻薬や偽ブランド品などの危険なものを日本に入れないようにするほか、輸入品にかかる関税や消費税を徴収する役割も担っています。

さらに、貿易手続きをスムーズにすることで、企業の活動を助け、日本の経済を支える重要な存在となっています。

大阪南港コンテナ検査センターの見学

最初に訪れたのは大阪南港コンテナ検査センターです。ここでは、麻薬や覚醒剤、拳銃など国民の安心・安全を脅かす密輸品や、偽ブランド品といった知的財産を侵害する物品の取り締まりが行われています。

見学では、大型X線検査装置を使ったコンテナ検査について説明を受けました。コンテナの外側から内部を透視することができ、過去には麻薬や金の密輸を発見した事例もあるそうです。さらに、特別な訓練を受けた麻薬探知犬のデモンストレーションも行われ、学生たちは嗅覚の能力や判断能力に驚いていました。

学生から「麻薬探知犬は何年くらい働くのですか?」という質問に対し、1歳から8歳くらいまでの7年間で引退後はハンドラー(訓練士)や税関職員が引き取り、余生を楽しく過ごすのだと話してくださいました。

大阪税関本関での講義と座談会

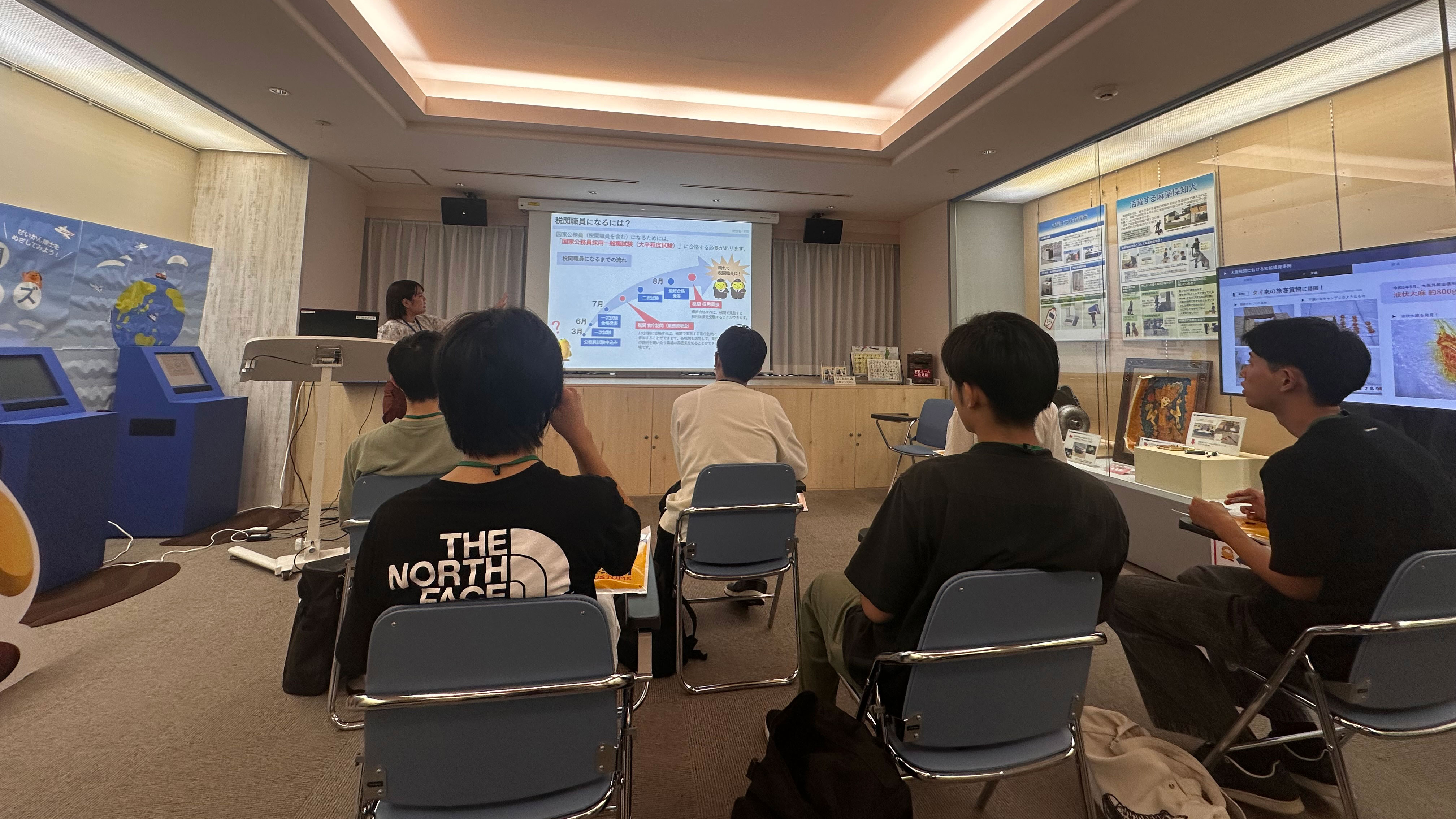

続いて大阪税関本関を訪問し、広報担当の方から税関の役割や仕事内容について詳しい説明を受けました。また、人事採用担当の方からは、税関職員の1日の流れや国家公務員として働くまでのプロセスについて説明していただきました。

その後、学生と税関職員の方々が円になって座談会を実施しました。この座談会では、税関職員という仕事のやりがいもあれば、関西空港での手荷物検査や預け荷物検査などの仕事の大変な点もあること、学生のうちに準備しておくべきことなど、普段ではなかなか聞けない話しを伺うことができました。学生たちも積極的に質問をしながら、交流を深めていました。

学生たちの学びと感想

今回の訪問を通して、学生たちは税関業務の多様さと社会における重要な役割を理解しました。特に、輸出入の安全を守る水際での取り組みや、国際貿易の円滑化を支える仕組みなど、「現場の学び」を得ることができました。

公務員として必要な責任感・誠実さ・協調性の大切さを実感する機会となりました。学生たちは、今回の見学を通して「社会を支える仕事」に対する理解を深めるとともに、自らの将来像をより具体的に描くことができたようです。

参加した学生の多くは将来、公務員を志望しており、中には「民間企業との違いを知るために今回の訪問に参加しました。」と参加理由を語ってくれました。

参加後の感想としては、

「大阪税関には堅いイメージを持っていましたが、採用担当の方々や職員の方々の雰囲気が明るく、優しく穏やかで、とても良い職場だと感じました。」

「税関職員の仕事を具体的に知ることができ、参加して本当によかったです。」

「国家公務員の勉強を始めたばかりで不安もありましたが、実際に働く姿を拝見し、施設を見学できたことで、公務員の仕事をより鮮明にイメージできました。今回の参加が勉強の大きなモチベーションになりました。」

といった感想が寄せられました。

これから参加する学生へのメッセージ

「都市経済研究会」サークルは、教室での学びを超えて、行政の現場や地域経済の実態を自らの目で確かめることができる実践的な学びの場です。現地調査や行政機関との座談会を通して、政策がどのように立案・実行され、市民生活にどのような影響を与えているのかを具体的に理解することができます。こうした経験は、将来公務員として社会課題に向き合うための視点を養い、「地域に寄り添う行政とは何か」「公務員に求められる責任とは何か」を考える貴重な機会となっています。また、同じ志を持つ仲間と議論を重ねることで、公共の利益を追求する姿勢や協働の重要性を学ぶことができ、進路選択や自己成長につながる活動となっています。